ブログで記事を書くからには、上位表示させやすいキーワードを探したいと思いますよね?実際にブログ講師をしていると、キーワード探しに関する質問を多く受けます。

中でも多いのは“allintitleやintitleで検索結果件数が○○件以下のキーワードが良いって聞いたんですけど、どうですか?”というものです。

実は今ではallintitleやintitleの結果件数を参考にする意味は低くなってます。むしろ、これをやると逆効果になる危険があるので、私はおすすめしていないんです。

もし、あなたがallintitleやintitleにこだわってるのであれば、それってとても損してるかもしれませんよ!

というわけで、この記事ではallintitleやintitleの違いや使い方、正しいキーワード探しの方法を解説します。

もくじ

allintitleとintitleの違い

allintitleとintitleはGoogleの”検索演算子”と呼ばれるものの一つです。

検索演算子とは、Google検索をする時に、ちょっと変わったことをしたい時に便利です。

普段は指定したキーワードが含まれるものを検索するわけですが、逆に検索結果に指定したキーワードを含まないようにするなど、色んな事ができます。

そんな検索演算子であるallintitleとintitleの使い方や違いを説明しますね。

allintitleの意味

“allintitle”は指定したキーワードが、全てタイトルに含まれている記事を検索する時に使います。

使う時にはGoogleの検索ボックスで『allintitle:[検索キーワード]』というように指定します。

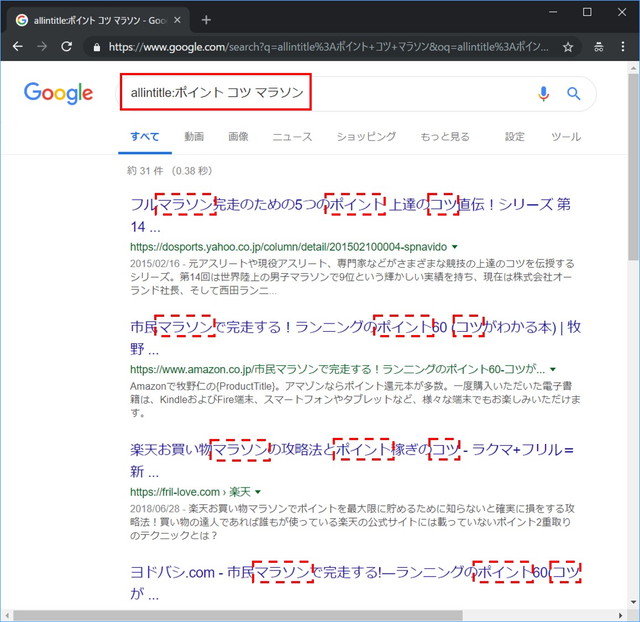

例えば下の画像は「allintitle:ポイント コツ マラソン」と検索した時に表示された記事です。

全ての記事のタイトルに”ポイント”、”コツ”、”マラソン”が含まれていることが分かりますよね?

このように指定したキーワードが全て含まれているタイトルが付けられた記事を検索したい時に”allintitle”を使います。

intitleの意味

“intitle”は指定したキーワードの最低限どれか1つが、タイトルに含まれている記事を検索する時に使います。

使う時には同じようにGoogleの検索ボックスで『intitle:[検索キーワード]』というように指定します。

下の画像は「intitle:ポイント コツ マラソン」と検索した時に表示された記事です。

今度はタイトルに、3つのキーワードのうちのどれか1つでも含まれていれば、検索結果が表示されていますね。

普通の検索とallintitleの中間みたいなイメージでしょうか…。ただ、普通に検索する時には、使い道がよく分からない検索演算子だったりします。

このように、タイトルにキーワードが含まれている記事が少なければ、ライバルが少ないと考えられるため、上位表示させやすいと言われています。

だから、allintitleやintitleを使って、ライバルの数を調べるわけですね。

しかし、この方法が有効だったのは、少し前までなんです。実は今ではほとんど意味が無くなってきているんです

次はこの方法が無意味な理由を解説します。

allintitleでキーワードを探すのは無意味

allintitleでキーワードを探す意味を低くしているのが、Google検索がセマンティック検索と呼ばれるキーワードに縛られない検索アルゴリズムだからです。

インターネット上のコンテンツの意味や内容を解釈し、ユーザーの検索意図に合った記事を返す検索方式のこと。

ユーザーの意図にマッチしていれば、時には検索キーワードがほとんど使われていない記事も検索結果に返される。

ユーザーの検索意図を解釈するって言っても、簡単じゃありません。同じキーワードを使っていても、検索意図なんて十人十色です。

だから、昔のGoogleは検索意図よりもキーワードが含まれていることを、優先させる傾向が強かったのです。

昔ならタイトルにキーワードが使われていなければ上位表示は難しかったため、記事タイトルに使われていないキーワードをallintitleで探すことには意味があったわけです。

しかし、Googleの検索アルゴリズムも日進月歩なため、ライバルの少ないキーワードを探すことの重要性は、どんどん低くなっています。

例えば『長距離走の効率的な走り方』をテーマにした記事を書きたいとします。

記事タイトルに使うキーワードの候補には「マラソン 走り方」と「ジョギング 走り方」があるとします。

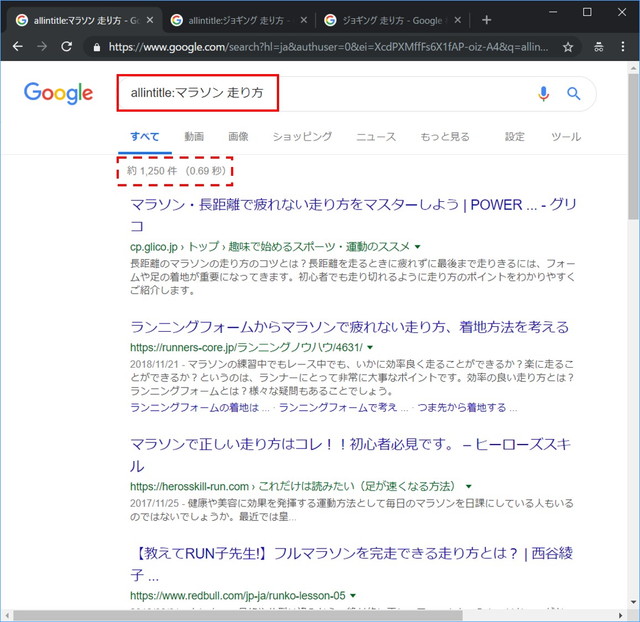

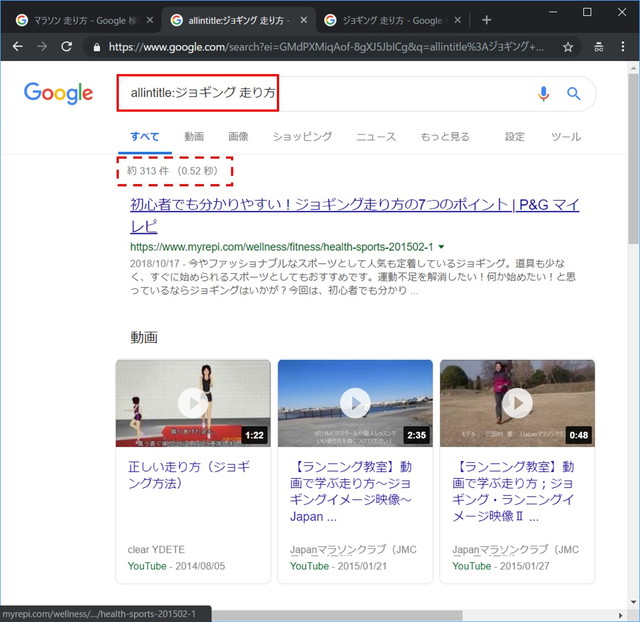

それぞれのキーワードをallintitleで検索すると、下の画像のような結果になりました。

「マラソン 走り方」の場合の検索結果件数は、1,250件です。

一方の「ジョギング 走り方」の場合の検索結果件数は、313件でした。

これだけ見ると「ジョギング 走り方」の方が、遥かにライバルが少ないため、こっちのキーワードを使って記事を書いた方が上位表示できそうですよね?しかし、実際には「ジョギング 走り方」を選ぶことには、ほとんど意味がありません。

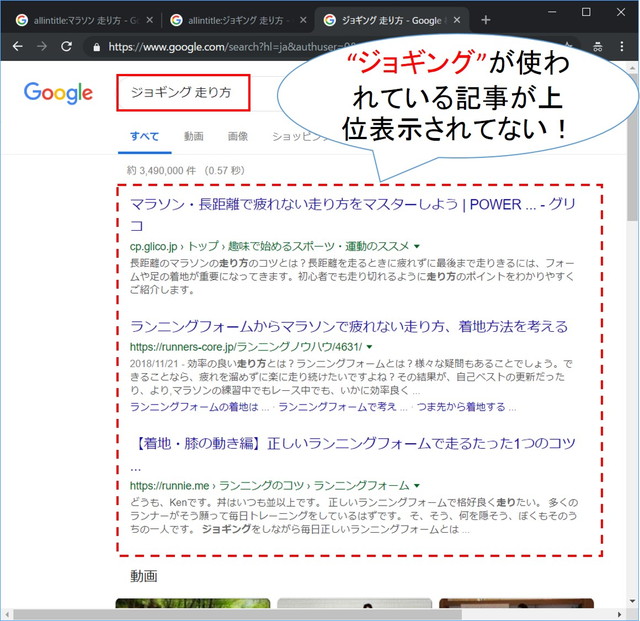

下の画像は「ジョギング 走り方」で普通にGoogle検索した結果です。

上位表示された記事のタイトルには、ジョギングが一切使われていません。3位の記事の本文中に、ようやく”ジョギング”が使われているくらいですよね。

Googleはマラソンもジョギングもほとんど同じようなものと解釈し、マラソンやジョギングの走り方のコツが書いてある記事の中から、最も良い記事を上位表示させているのです。

重要なのは、タイトルにキーワードが使われていることではなく、検索ユーザーが求めている情報が書かれているかどうかなんです。

この場合は”マラソンの走り方”を解説している記事が1位になってますが、もし”ジョギングの走り方”を解説している記事の中に、最もユーザーを満足させる記事があれば、その記事が上位表示されます。

てことは「マラソン 走り方」「ジョギング 走り方」のどっちを使っても良いのかというとそうじゃありません。

この場合は「マラソン 走り方」の方が検索ボリュームが大きいため、「ジョギング 走り方」を使うのはおすすめできません。

Googleは同じくらいの評価の記事であれば、やっぱり記事タイトルに検索キーワードが使われている記事の方が上位になります。

「マラソン 走り方」で1位に表示されるのと「ジョギング 走り方」で1位に表示されるのとでは、前者の方が獲得できるpvは大きいです。

そのため『長距離走の効率的な走り方』をテーマにした記事を書く場合は「マラソン 走り方」の方が良いのです。

Googleの検索アルゴリズムは、今後もどんどん賢くなっていきます。allintitleを使ったキーワード探しの意味が薄くなるばかりか、かえって逆効果になってしまうわけです。

“allintitleを使ってお宝キーワードゲット!”なんていうのは昔の話なので、もう信じないでくださいね。

じゃあ、allintitleを使って探すのが無意味だとすると、キーワードはどうやって探せば良いんでしょうか?

次はその方法を解説します。

正しいキーワードの探し方

既に説明している通り、Googleはセマンティック検索です。

実際にGoogleは、次の3のステップで最適な記事を検索結果に表示させています。

- 記事内容の解釈

- キーワードの検索意図の解釈

- キーワードの検索意図にマッチする記事を返す

例えばさっきの「マラソン 走り方」を例にして説明します。

まずGoogleはインターネット上のあらゆる記事の内容を解析して、常にその内容を把握しています。

そして、ユーザーが「マラソン 走り方」で検索すると、そのキーワードの意図を解釈します。この場合のユーザーの意図は“長距離走の効率的な走り方が知りたい”です。

そのため、Googleは、データベース上にある記事の中から、長距離走の走り方を解説している記事を、質の良い順に表示させるわけです。

そして、ここで重要なのは、この一連のアルゴリズムの中に『記事タイトルや記事本文にキーワードが含まれること』なんて基準が無いことです!

基準になるのは、キーワードの検索意図と記事内容がマッチするかどうかなんです。この微妙な違いを理解できてるかどうかが、ブログを上位表示できるかどうかの分かれ目になります。

つまり、あるキーワードで自分のブログ記事を上位表示させたければ、そのキーワードの検索意図を理解して、その意図にピッタリ合った記事内容にすることが大事なのです。

Googleがセマンティック検索である以上、キーワードの検索意図を理解することは、SEOで最も重要で奥が深いものです。

詳しくはこちらの記事で解説しているので、必ず読んでおいてください。

記事を書く準備で最も重要なのは、キーワードの背景にある検索意図を調べることです。 検索意図が把握できていると、ユーザーの満足度が高い記事を書くことができます。 そのため、検索意図を把握することは、最も強力なSEOなのです。 そこで、この記事では、キーワードの検索意図の調べ方を解説します。

まとめ

今回はallintitleとintitleの違い、そして、正しいキーワードの探し方を解説しました。

Googleの検索アルゴリズムは日々進化しているので、記事タイトルに使われているキーワードの重要性はどんどん低くなっています。

キーワード探しのポイントは、キーワードの検索背景にある意図を理解することです。

記事作成は時間も労力もかかる大変な作業です。これを知らずに自分の想像で、キーワードと記事内容を決めるのは、時間と労力の浪費です。

『allintitleを使えばお宝キーワードが見つかる!』なんて言葉に惑わされず、ユーザーの目的を意識したキーワード探しをしてみてくださいね!