私はブログやWebライティングの講師をしていますが、メンバーの皆さんが最初に躓くのがSEOです。特に皆さん、キーワードの選び方に苦戦します。

分かってしまえば、SEOなんてそんなに難しいものではありません。

でも、SEOって奥が深いので、簡単に理解できるかというと、そうはいかないんですよね…。

そこで、初心者の人に向けた簡単なSEOを考えてみました。

あまり深く考えずに最初はこの方法で、記事を作成していって、慣れてきたら、検索ボリュームが多いキーワードを狙うのがおすすめです。

むしろこの方法で、pvを積み重ねた方が、確実に成果を出すことができるので、超おすすめですよ!

というわけで、初心者向けの簡単なSEOを解説してきます^^

もくじ

キーワードの探し方

SEOといえば、キーワードの使い方が重要ですよね。

キーワード選びは、これから自分が書こうとしているテーマに似ている記事が、検索結果に出るキーワードを選べば良いだけです。

自分の思い付きで、様々なキーワードで検索していれば、そのうち見つかるものなんです。でも、そうは言っても皆さん簡単には、見つけられないようです。

そこで、細かいことは抜きにして『これだけやればまずは80点以上のキーワードが見つけられる!』という手順を紹介します。

それがコレです!

- 記事にしたいテーマを決める

- 文章で検索

- 関連キーワードから候補を見つける

- 見つけた候補で実際に検索

凄く簡単な方法なんですが、さすがにこれだけじゃ何のことか分からないですよね。

順番に説明しますね。

記事にしたいテーマを決める

まずはこれから記事に書きたいことを決めます。

例えば今、この記事をスターバックスで書いているのですが、たまたま隣の客が携帯電話で話していて、凄く居心地が悪いので、こんなテーマを思いつきました。

『スタバが居心地悪い理由』

このテーマで書くのは、スターバックスを居心地悪く感じる理由を考えて、その対策を解説する記事です。

こんな感じで、まずは記事に書きたいテーマを自由な発想で考えて、短いフレーズで表現してみてください。

文章で検索

書きたいテーマのフレーズが表現できたら、そのフレーズをそのままGoogle検索してしまいます。

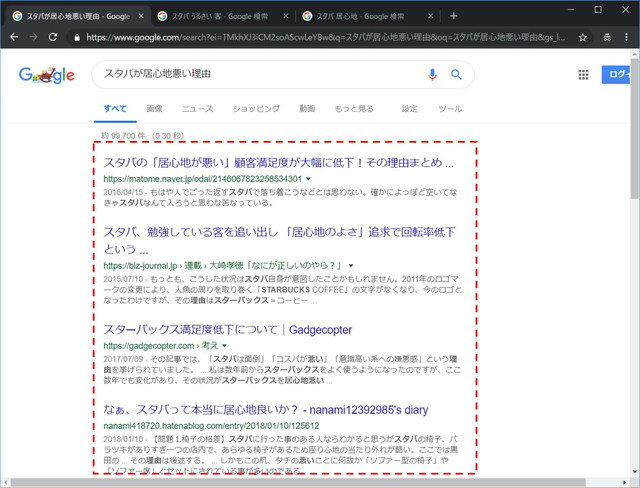

例えばさっきの『スタバが居心地悪い理由』を、そのまま入れて検索するとこんな検索結果になりました。

スターバックスの居心地が悪い理由を書いている記事が、色々と出てきてますね^^;

概ね自分が書こうとしているテーマと合ってると感じたら、このまま画面をスクロールさせます。

なんか違うなと感じたら、恐らく検索に使っているフレーズが複雑過ぎます。なるべく簡潔なフレーズに直して、もう一度検索してみてください。

関連キーワードから候補を見つける

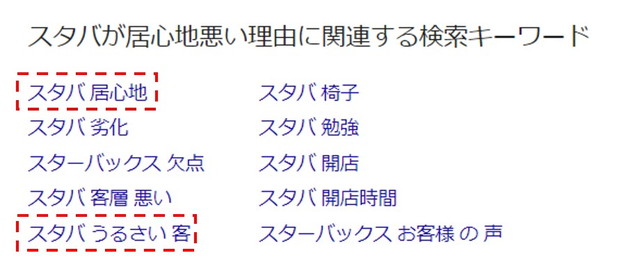

画面の一番下には、検索したキーワードと関連性の深い”関連キーワード”が出ているので、これを確認します。

この中から、”スタバが居心地が悪い理由”を検索していそうなキーワードをピックアップして、メモしておきます。

今回の場合は「スタバ 居心地」と「スタバ うるさい 客」が良さそうです。

見つけた候補で実際に検索

次にピックアップしたキーワードで、実際に検索してみます。

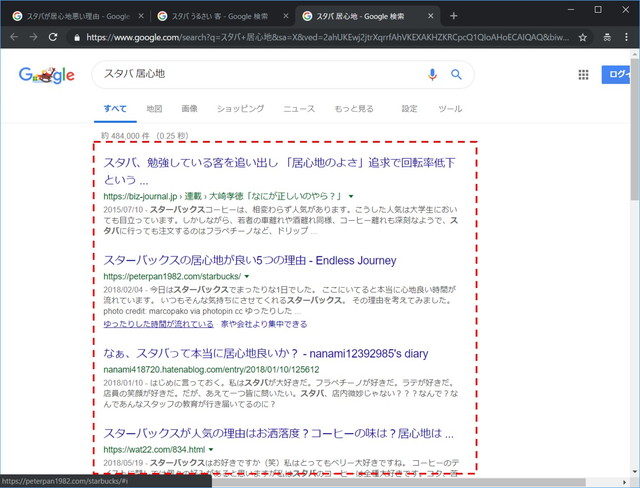

まずこちらが「スタバ 居心地」の検索結果です。

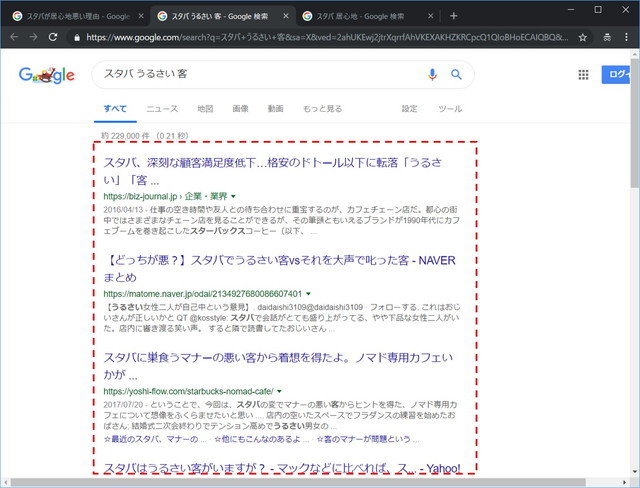

そして、こちらは「スタバ うるさい 客」の検索結果です。

「スタバ 居心地」の検索結果は、スターバックスが居心地が良い理由や、スターバックスバが居心地の良さを追求する理由などの記事が、上位表示されています。

一方の「スタバ うるさい 客」の方は、スターバックスがうるさい客やマナーの悪い客のせいで、顧客満足度が下がっていることを伝える記事なんかが上位表示されます。

これから書きたい記事は『スタバが居心地悪い理由』なので、明らかに「スタバ うるさい 客」の方が良さそうですよね?

実は関連キーワードには、世の中の人が比較的多く検索しているものが表示されるので、このキーワードで上位表示させるだけで、十分なpvが稼げるんです。

簡単ですよね?

本当は検索数とか、ライバルチェックなんかもするべきなんですが、下手にそんなことをすると、選べるキーワードの幅が限定されてしまいます。

初心者であれば、あまり難しく考えずに、この方法で自分が書きたいことをどんどん記事にしてしまった方が、結果的に早く成果が出ます。

是非、試してみてください。

ちなみに本格的なキーワードの選び方は、この辺りの記事に詳しく書いているので、慣れてきたら読んでみてください。

記事を書く時にキーワードってなんで重要なんでしょうか? SEOではキーワードが重要と言いますが、その理由を分かりやすく解説してみました。 初心者の方は是非参考にしてみてください!

ブログを書く時のキーワード選びは大変ですよね? 特に初心者のうちは、どれもダメな気がして時間だけが過ぎてしまいます。 そこで、初心者でも簡単にできる、ブログのキーワードの選び方を解説します!

タイトルの書き方

キーワードが決まったら、次はそのキーワードを正しく活用することです。

これも細かく言えばキリが無いのですが、色んな方を添削していて感じるのは、変な知識を身に付けると、変なことをしてしまうということです。

そのため、慣れないうちは、とにかく記事タイトルだけを意識して、正しい使い方をすることで十分です。

具体的には、この2つだけ心掛けてください。

- 順番通りに使う

- 前半に使い切る

これも順番に解説しますね。

順番通りに使う

まず、記事タイトルには、選んだキーワードを順番通りに使います。

例えば「スタバ うるさい 客」であれば、こういうことです。

×「スタバの客はうるさい!居心地が悪い理由と対策を考えてみた!」

十分長い時間が経てば、順番はあまり影響無くなってくるんですが、投稿直後だと結構な差になります。

スタートダッシュで出遅れると、アクセス数には大きな違いが出るので、妥協せず順番通りに使うようにしてください。

前半に使い切る

キーワードはタイトルの前半に使い切ってください。

つまり、こういうことです。

×「スタバは居心地が悪い!その対策とうるさい客がウザい理由を考えてみた!」

Googleは記事タイトルの特に前半部分を重視して、記事内容を解釈します。

そのため、キーワードは前半部分に使った方が、SEO効果が高くなるんです。

これも意識すれば簡単にできることなので、やってみてください。

ちなみに記事タイトルの付け方は、こっちの記事にも詳しく書いているので、慣れてきたらこの方法を実践してみてください。

ブログ記事のタイトルって、簡単なようで難しいです。 良いタイトルを考えようと思うと、かなり悩んでしまいます。 でも、大丈夫です! タイトルの付け方には、ちょっとしたコツがあるんです。 この記事では、ブログの記事タイトルの付け方のコツをお伝えします。

SEOを意識した裂いて減のキーワード選びは、大体こんな感じでOKです。

あとは+αでちょっとしたコツがあるので、それもお伝えしておきますね!

その他の注意点

キーワードの良い悪いには、もう一つ重要な要素があります。

それは検索数です。

一般的に検索数が多いキーワードほど、ライバルが強いです。

そのため、初心者にとっては、検索数が多いキーワードよりも、検索数が少ないキーワードの方が、成果が出やすいんです。

でも、検索数なんかにこだわるとこれまた、キーワード選びが難しくなってしまいます。

そこで、この2つだけ意識して、記事を書いてみてください。

- ほどよくニッチなテーマにする

- そのテーマだけに絞る

順番に説明しますね。

ほどよくニッチなテーマにする

記事にするのは、ニッチなテーマにしましょう。

例えばスターバックスに関することであれば『カフェオレとカフェラテの違い』なんてテーマは、多くのライバルたちが記事にしているので、上位表示は困難です。

でも『スタバのメニューがぬるい時の対策』なんてテーマはニッチで、ライバルも弱いです。

ニッチというのは、自分独自のユニークな視点というと分かりやすいです。

日常で感じた不満や疑問をメモしておくと、ニッチでユニークなテーマが溜まっていきます。

普段からメモする習慣を付けると良いですよ!

そのテーマだけに絞る

テーマを決めたら、記事にはそのテーマに関することだけ書きましょう。

この方が、Googleからもそのテーマを集中的に書いた記事と判断されて、上位表示されやすくなります。

例えば「スタバ ぬるい」というキーワードで記事を書くなら、記事に書くのは”注文する時に「熱め」か「エクストラホット」と注文する”なんてことを集中的に書きます。

ついでに他の注文の仕方も書きたくなるかもしれません。しかし、そうすると色んな事が書いてある中途半端な記事と判断されて、かえってSEO的にマイナスになることがあります。

関係無いことを書くのは余計な手間を増やすだけです。自分が書きたいことだけ書いた方が、結果的にプラスなので、記事に書くことを絞るようにしましょう。

まとめ

というわけで、今回は初心者のための簡単なSEOを紹介しました。

最後にもう一度まとめておきますね!

- 記事に書きたいことを短いフレーズにする

- そのフレーズでGoogle検索してキーワードを見つける

- 見つけたキーワードは順番通りにタイトル前半で使い切る

- 検索数は気にせずユニークでニッチなテーマを選ぶ

- 記事にするのはそのテーマのことに絞る

これなら深いことを考えずに、自由に記事のキーワードを選ぶことができます。

中にはニッチ過ぎるように感じるキーワードもあるかもしれません。

でも、BIGキーワードで圏外よりも、ニッチなキーワードで1位の方が、遥かにpvは稼げます。

結局、このような小さな積み重ねを続けた方が、長い目で見れば得です。

今回紹介した方法は、このような小さな積み重ねができる方法なので、やってみてくださいね!