ブログで成果を出すためには、当然、良い記事を書く必要があります。

でも、初めての人にとっては、どのように記事を書いたら良いか分からないですよね?

全体のイメージが分からないと、悩んでは直し、ひどい時には、全部削除して最初からやり直すなんてことも、やってしまうかもしれません。

そうなってしまうのは、ブログを書く時の自分自身の型やスタイルが確立されてないからです。記事を書くのに慣れている人は、既に自分の記事の書き方が、テンプレート化されているんです。

このテンプレートができてしまうと、記事を書くのが一気に楽になり、時間も短縮されるんです。

そして、そのテンプレートはどんな人でも実はそんなに大差が無いんです。だから、さっさと学んで真似してしまうのが一番です!

そこで、今回は初心者でも楽に記事を書けるようになる、記事のテンプレートを解説します!

それでは行ってみましょう!

もくじ

記事の基本テンプレート

まず、最初にブロブの記事を書く時の、基本のテンプレートから説明しますね。

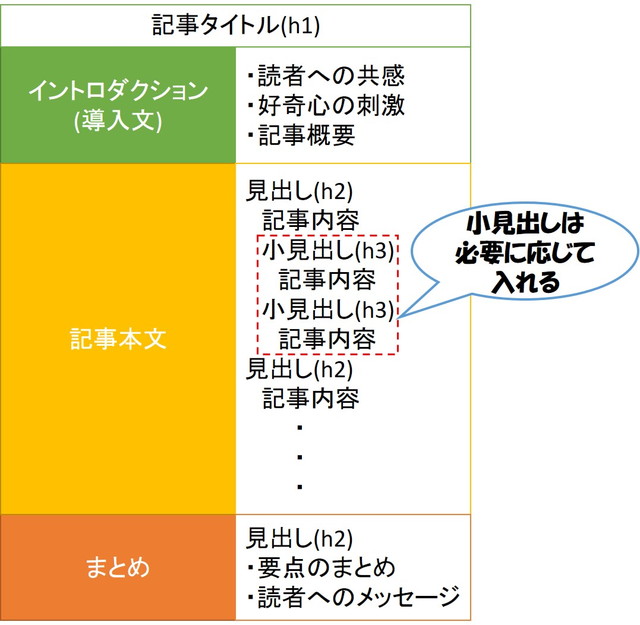

まず記事は、下の図のように大きく分けて、3つの部分に分かれます。

記事で扱うテーマによって、”記事本文”の部分の書き方に細かい違いが出てきますが、3つの部分で構成されることには、違いは無いんです。

だから、どんな記事も、このテンプレートに当てはめて書いてしまえばOKなんです。

この基本構成の細かい部分を少し、解説しますね。

- イントロダクションに見出しは不要

- 記事本文は章毎に大見出し

- 必要に応じて小見出しも付ける

- まとめの章を必ず作る

まず、最初の部分のイントロダクションには、見出しは不要です。いきなり文章を書き始めてください。

SEO上もこの方が、検索エンジンに記事内容を解釈してもらいやすいです。

お作法だと思って、見出し無しで文章を書き始めてくださいね。

一方の記事本文には、章毎に必ず見出しタグを使って、大見出しを付けてください。

よく箇条書きタグを見出し代わりに使ったり、自分で”・”を書いたり、文字を大きくしたりして、見た目を見出しっぽくしている方がいます。

検索エンジンは記事内容を分析する時に、見出しタグに書いてある文章で記事内容を解釈しようとします。

そして、その見出しタグの直後には、それに関する内容が書いてあるものとして、解析していきます。

検索エンジンに記事内容を正しく伝えるために、とても大切なことなので、必ず見出しタグを使ってください。

大見出しの中には、必要に応じて、小見出しも作ってください。

その章で説明していることを、更に詳しく説明したい時に、使うと効果的です。

検索エンジンもその方が記事内容を解釈しやすいので、SEO的にもプラスになります。

なお、小見出しを使う場合は、1つの大見出しの中に最低2つは使うようにしてください。

通常細かく説明したいのは、2つ以上の項目があるからのはずです。

小見出しが1つだけだと、不自然ですし、SEO的にもあまり良くないからです。

たまにまとめの章を書いてない方がいますが、必ず作ってください。

まとめの章は読者の理解度や、満足度を上げるために重要です。

記事に満足した読者は広告をクリックしたり、他の記事を読んでくれる可能性が高くなるからです。

ここも手を抜かずに、丁寧に書いてくださいね。

イントロダクションやまとめに書くべき内容は、これだけで1つの記事になるくらい大切なことなので、また別の記事で詳しく解説します。

今はまず、記事の基本的なテンプレートを理解してくださいね。

見出しタグとは、例えば”<h2></h2>”のようなものです。

このタグで括られた部分は、検索エンジンから見出しのタイトルと解釈され、記事内容の解析のための重要な情報になります。

記事タイトルの次に重要なものなので、狙いのキーワードを入れた見出しにするなど、SEOを意識したものにすると良いです。

さて、以上が記事のテンプレートなんですが、これだけだと、やっぱり上手く記事が書けないのではないかと思います。

なぜなら、記事を書く時に、最も重要な記事本文の書き方にも、ちょっとしたコツがあるからです。

このコツを理解していると、記事がとっても書きやすくなります。

そこで、次は記事本文を書く時のコツを説明しますね。

記事本文の3つのタイプ

実際に記事を書く時に、一番悩むのは、やはり記事本文です。

これは自分の頭の中で、自分が伝えたいことを、どうやって文章にするかが、イメージできてないことが大きいです。

そこで、まず大事なので、自分が伝えたいこと、記事に書こうとしていることが、どのタイプの書き方に適しているかを理解することです。

そして、そのタイプが次の3つです。

- 頭括型

- 箇条書き型

- 尾括型

それぞれ、何を伝えるのに適しているのか、順番に説明しますね!

頭括型

頭括型とは、読者が一番知りたい情報を真っ先に書く文章の書き方です。

実際に文章にしてみると、分かりやすいです。例えば東京駅に一番早く行ける電車を説明するとしたら、こんな感じです。

「東京駅に一番早く行けるのは、中央線です。なぜなら、停車する駅が一番少ないからです。」

最初に中央線が一番早い、という結論から説明していますよね?このように、最初に結論を書くのが、頭括型の文章です。

これをブログの構成に直すと、例えばこんな感じになります。

<h2>東京駅に早く着く電車</h2>

<h2>他の交通手段</h2>

<h2>中央線に乗る時の注意点</h2>

<h2>まとめ</h2>

ほとんどの記事は、この頭括型で書くのが基本です。

現代人は大量の情報に接しているため、情報の取捨選択が早いです。欲しい情報がなかなか出てこなかったり、自分にとって不要だと判断されると、記事を読まずにあっという間に離脱されてしまいます。

そのため、まずは読者が一番欲しがっている情報を、教えてあげて満足してもらうことが大事です。欲しい情報が得られた読者は、そのまま最後まで記事を読んでくれやすくなります。

まず、この頭括型の書き方を、意識して記事を書いてみてください。

- 調べものに対する答え

- 悩みの解決策

- 日常生活のお役立ち情報

- その他、明確な目的があって、調べていること全般

箇条書き型

箇条書き型とは、読者にメリットのある情報を羅列する書き方です。

例えば同じように東京駅に早く行ける電車を箇条書き型で説明するとしたら、こんな感じです。

「東京駅に早く行ける電車には、次のものがあります。中央線、総武線、山手線、京浜東北線、東海道線です。」

様々な電車を羅列していますよね?このように悩みの解決につながる様々な候補を提案してあげて、相手に選んでもらうのが、箇条書き型の文章です。

これをブログの構成に直すと、例えばこんな感じになります。

<h2>中央線</h2>

<h2>総武線</h2>

<h2>山手線</h2>

<h2>京浜東北線</h2>

<h2>東海道線</h2>

<h2>まとめ</h2>

解決につながる選択肢がたくさんあり、読者に選んでもらった方が良い場合に、適したタイプの書き方です。

- 商品の紹介

- 割引情報の紹介

- 観光スポットなどの紹介

- その他、候補をたくさん紹介した方が良いこと全般

尾括型

尾括型とは、じっくり説明して結論で納得させるための書き方です。

やはり同じように東京駅に一番早く行ける電車を尾括型で説明するとしたら、こんな感じです。

「東京駅には、停車駅が少ない電車を使った方が早く行けます。なぜなら東京の電車は距離よりも、停車駅の数の方が、影響が大きいからです。そのため、停車駅の少ない中央線が良いです。」

一番早く行ける電車の基準を説明して、相手に納得してもらってから、中央線が良いという結論を伝えています。このように、結論を最後に書くのが尾括型の文章です。

これをブログの構成に直すと、例えばこんな感じになります。

<h2>東京駅に早く着く電車の条件</h2>

<h2>電車ごとの停車駅の数</h2>

<h2>停車駅が少ないのは中央線</h2>

<h2>まとめ</h2>

しかし、この書き方は尾括型とは全く逆なので、読者は結論を知るために、最後まで読む必要があります。

飽きさせずに最後まで、読んでもらうためには、高レベルのWebライティングスキルが必要になるので、尾括型は難易度が高いです。

尾括型で書くタイプのテーマは、そもそもセルフブランディングが必要な、難しいテーマが多いです。

最初のうちは、悩みを解決したり、やり方を解説するような、読者の役に立つテーマの記事がおすすめです。

- 世の中へ意見発信(オピニオン)

- 自分の活動などのメッセージを発信する

以上が、ブログ記事を書く時のテンプレートです。

実際に記事を書く時には、説明にもあったように、これから記事に書きたいことを、短い文章にしてみるのがおすすめです。

そうやって、簡潔な文章が書けたら、あとはそれを見出しに当てはめてしまい、記事内容にはそれを詳しく説明することを書いていけば、スラスラ書くことができるはずです。

是非、やってみてくださいね!

というわけで、ここまでくればあとは記事を書くだけですね。

でも、記事を書く時には、インターネットユーザーの特徴を理解しておく必要があります。

これを知ってるか知ってないかで、文章の質に大きな差が出てしまいます。

そこで、次は頭に入れておきたい、インターネットユーザーの特徴をお伝えします。

インターネットユーザーの特徴

大量の情報に触れている現代人にとっては、自分にとって有益な情報を見分けること自体が大変なことです。

いわば、常に情報疲れしているのが、現代の日本人なのです。

これを踏まえると、次の3つを意識した記事ライティングが重要です。

- せっかちさを意識する

- 不要な文章を読みたくない

- お悩みには簡潔に、好奇心には重厚に

順番に説明しますね。

せっかちさを意識する

現代人、特にインターネットを利用している人は、とにかくせっかちです^^;

そのため、欲しい情報がなかなか見つからなかったり、難解な文章だと、すぐに他のサイトの記事を読むために離脱してしまいます。

文章を書く時には、簡潔に、分かりやすく、要点を素早く伝えることを意識すると良いです。

不要な文章を読みたくない

実は人間は文章を読むのが苦手です。

人間にとっては、文章を読むのは疲れることです。特に自分にとって不要な情報だと、急速に集中力を消費して、読み疲れてしまいます。

そうなると、当然、記事は最後まで読まれず、別のサイトの記事を読むために離脱してしまいます。

記事には読者にとって、役に立つことだけを書くようにし、不要な文章は省くようにしましょう。

お悩みには簡潔に、好奇心には重厚に

インターネットユーザーは、何か調べものや悩みの解決方法を調べるために、検索エンジンを使って検索し、記事を探します。

つまり、基本的には”答え”を知りたくて検索しているので、それに対して、分かりやすく素早く答えを教えてあげることが大切です。

そのため、ブログは必要最低限のことを書いた、短い記事の方が良いのです。

しかし、例外もあります。それは、好奇心が動機で調べている時です。雑学やエンタメ系など、読者が好奇心で調べている場合は、そのことについて、丁寧に詳しく説明してあげた方が、読者の満足度が高くなるのです。

つまり、読者に明確な目的があって検索している場合は、なるべく簡潔に分かりやすい記事にすることを心掛け、好奇心で検索しているためには、その好奇心を満足させてあげるために、手厚い内容の記事にすると良いのです。

このようなことを意識して、記事を書いてみてくださいね!

さて、ここまでで、記事のテンプレートとインターネットユーザーの特徴が分かったと思います。あとは実際に記事を書くだけですね。

でも、記事を書く順番にも、コツがあるんです。このコツを守ることも、記事作成効率アップのために重要です。

最後は記事作成の順番も紹介しておきます。

記事を書く順番

記事を書く順番にもコツがあります。

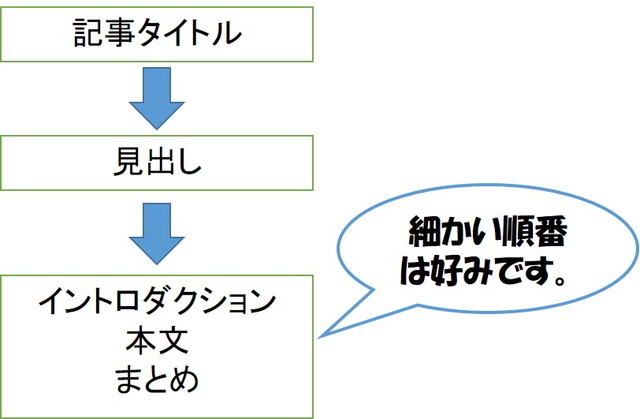

それは、大枠から順番に決めていくことです。

具体的には、次のような順番で書いていくと良いです。

記事の内容を考える時に、最も大きな枠は記事タイトルです。当然、最初はこれを考えます。

次に記事の骨組みになる見出しを作っていきましょう。

骨組みが決まったら、文章を書き始めます。

私は普通にイントロダクションから書き始めますが、人によっては記事本文から書いて、イントロダクションは最後に書くなんて人もいます。

見出し構成までできていれば、あとは自分が書きやすい順番でOKです。

こんな感じで、是非、自分の記事ライティングのスタイルを確立させてくださいね!

記事を書く時の効率的な手順については、この記事にもっと詳しく書いています。記事作成効率を上げるために、とても効果的なので、読んでおいてください。

ブログ記事を書く時に大切なのは、まず記事構成を固めることです。 しっかりした記事構成を作ることができれば、記事作成の効率はグッとアップします! そこで、ブログ記事の構成の作り方を解説します。

まとめ

いかがでしたか?

記事を書くのは、やはり大変なことです。

だから、とにかく自分のスタイルを確立させることが大事です。そのために、紹介した記事のテンプレートを活用してくださいね!

今回のポイントは次の通りです。

- 記事はイントロダクション・記事本文・まとめの3つの部分で書く

- 記事本文には、頭括型・箇条書き型・尾括型の3つのタイプがある

- ほとんどの記事は頭括型で書くと良い

- 読者には、分かりやすく簡潔に情報を伝えることを意識する

- 記事を書く時は大枠から順番に決める

まずはこのポイントを抑えて、記事を書いてみてください。

そのうちに自分が書きやすいスタイルが分かってくるので、その時に自分の工夫を入れると、グッと記事が書きやすくなるはずです!

あとは反復あるのみなので、どんどん記事を書いていってくださいね^^